Im Rahmen der 2. OER-Konferenz dieses Wochenende in Berlin ist auf den Seiten der Bundeszentrale für politische Bildung ein Dossier zum Thema online gegangen. Im Vorfeld durfte ich für das Dossier in einem Interview ein wenig über meine Erfahrungen berichten. Das Interview steht unter CC-BY-SA 3.0 Lizenz und kann deshalb auch hier im Blog eingestellt werden. Meine Eindrücke von der für mich sehr anregenden Tagung folgen die nächsten Tage.

Jaana Müller: Sie bloggen schon seit fünf Jahren über Ihre Arbeit als Lehrer und den Einsatz neuer Medien im Geschichtsunterricht, von Apps über Unterrichtseinheiten für Interaktive Whiteboards bis hin zu freien Bildungsmaterialien. Was lässt Sie so eifrig daran arbeiten, die Möglichkeiten neuer Medien zu testen und zu verbreiten?

Daniel Bernsen: Ausgangspunkt war meine Unzufriedenheit mit dem eigenen Geschichtsunterricht. Einige Schüler, die mich sowohl in meinem zweiten Fach Französisch wie in Geschichte ertragen mussten, sagten mir irgendwann, dass Französisch viel mehr Spaß mache, Geschichte hingegen langweilig sei… Das läge aber nicht an mir als Lehrer, sondern das sei einfach so.

Geschichte langweilig? Das saß und machte mich wirklich nachdenklich, weil Geschichte für mich immer schon eine spannende Angelegenheit und aus meiner Perspektive auch mein „Haupt“-Fach war. In der Folge begann die Suche nach alternativen Formen des Geschichtsunterrichts, im Vergleich zu dem, was ich im Referendariat gelernt hatte.

Um diese Suche und das Ausprobieren von Neuem zu dokumentieren, aber auch um Anregungen und Feedback von außerhalb des Klassenraums zu bekommen, habe ich angefangen, darüber zu bloggen. Natürlich ist die Arbeitsbelastung als Lehrer sehr hoch. Die eigene Arbeit zu reflektieren, ist dennoch zentral. Zu bloggen ist für mich eine Form, genau dies zu tun. Letztendlich funktioniert der Austausch über den Unterricht in Blogs oder über soziale Netzwerke wie Twitter ähnlich wie im Lehrerzimmer, nur dass man den Kreis der Austauschpartner deutlich erweitert und damit auch für vielleicht ungewöhnliche und neue Themen weitere Gesprächspartner und Experten findet.

Warum sind freie Bildungsmaterialien in diesem Kontext ein wichtiges Thema?

Zum einen sehe ich die Arbeitserleichterungen für die Kollegen, die mit bearbeitbaren Dokumenten schneller eigene Materialien erstellen oder die vorhandenen besser an ihren Unterricht anpassen können. Darüber hinaus finde ich OER in einer globalen Perspektive im Sinne der UNESCO wichtig, da durch OER Bildung gerechter werden kann und neue Chancen eröffnet werden können. Das geschieht durch den einfachen und günstigen oder gar kostenfreien Zugang, weitgehend unabhängig von Geburts- oder Wohnort.

Die Projekte der UNESCO in diesem Bereich, die freie Bildungsmateralien mit mobilen Endgeräten koppeln, finde ich beeindruckend und wegweisend. An Orten, an denen bisher keine Bibliotheken aufgebaut werden konnten, haben die Menschen nun über ein Smartphone Zugang zur ganzen Welt; ein Zugang, der weit mehr ist als die oft zitierte „Bibliothek in der Hosentasche“.

Gilt das auch für Deutschland?

Ja, OER können helfen, infrastrukturelle Unterschiede zwischen städtischen und ländlichen Bereichen auszugleichen, etwa in Bezug auf die Ausstattung und Versorgung mit Bibliotheken oder anderen Einrichtungen. Sind die Materialien zudem kostenlos verfügbar, gilt dies potentiell auch für den Ausgleich sozialer Unterschiede, was die Lernvoraussetzungen und Zugänge zu Materialien und Informationen angeht.

Für das deutsche Schulwesen haben OER für mich zunächst ihre Berechtigung neben den Angeboten der Schulbuchverlage. Ich sehe das Verhältnis von beiden auch weniger konfrontativ als vielmehr komplementär. Für das Verhältnis von OER und Schulbuchverlagen könnte ich mir eine ähnliche Entwicklung wie bei Open Source- und proprietärer Software vorstellen: Beide werden sich weiterentwickeln und verändern, aber ihre Berechtigung mit unterschiedlichen Vor- und Nachteilen dennoch behalten und in einem fruchtbaren Spannungsverhältnis zueinander stehen.

Sie haben auf Ihrem Blog und weiteren Portalen über ihre Erfahrungen mit freien Bildungsmaterialien im Geschichtsunterricht berichtet. Warum haben Sie sich diesem Thema angenommen?

Um sich die Bedeutung und das Potential von OER für die einzelne Lehrkraft klarzumachen, muss man sich nur die Entwicklung der letzten zehn Jahre anschauen: Als ich als Referendar in der Schule angefangen habe, gab es in den Lehrerzimmern der Schulen manchmal Aktenordner einzelner Fachschaften, in die einige Kollegen ihre selbst erstellen Unterrichtsmaterialien, vor allem Arbeitsblätter, zum Nutzen für alle eingestellt hatten. Ich habe mehrfach erlebt, dass solche Initiativen schnell im Sand verlaufen sind, weil die Beteiligung gering war.

Nun sieht das anders aus: Wenn ich als Lehrkraft Materialien erstelle, kann ich sie selbst einer viel größeren Öffentlichkeit zur Verfügung stellen und habe zugleich auch Zugriff auf die Angebote von viel mehr Kollegen. OER mit den PD- oder CC-Lizenzen bieten mir dabei eine Orientierung, was Formate und Rechtsrahmen angeht. Außerdem helfen entsprechende Netzwerke oder Plattformen wie z.B. das ZUM-Wiki bei der Verbreitung wie beim Auffinden in den „unendlichen Weiten“ des Internets.

Ein Problem ist allerdings, dass viele Kollegen gute Materialien herstellen, dafür allerdings urheberrechtlich geschützte Elemente (z.B. Fotos) verwenden. Deswegen können sie diese nicht öffentlich teilen. Oder sie sind sich nicht sicher, ob ihre Materialien „sauber“ sind und verzichten dann aus rechtlicher Unsicherheit auf eine Weitergabe und Veröffentlichung.

Kann jeder einfach so freie Bildungsmaterialien im Schulkontext einsetzen? Wann ist das sinnvoll und was müssen Lehrende dafür wissen?

Ja, klar. Jeder kann die Materialien einsetzen, die didaktisch und methodisch sinnvoll erscheinen. Ebenso wie freie Bildungsmaterialien dürfen Lehrkräfte ja auch in begrenztem Maß Kopien aus anderen Schulbüchern ergänzend im Unterricht einsetzen.

Ergänzende Materialien machen jederzeit Sinn, zum Beispiel als methodische Alternativen, Aktualisierungen oder Anregungen sowie insbesondere für die Öffnung des Unterrichts und eine Individualisierung des schulischen Lernens. OER bilden hier einen Teil der notwendigen Infrastruktur, verbunden mit der Möglichkeit, diese Materialien als Lehrender selbst zu bearbeiten und anpassen zu können, ohne jeweils das Rad neu erfinden zu müssen. Auch Lernende können die Materialien zur Erstellung von Lernprodukten nutzen.

Speziell für Geschichte bieten die Wikimedia Commons, die Europeana-Sammlungen u.a. sowie die seit einigen Jahren entstehenden Videoportale riesige Mengen von Quellen und Darstellungen, mit denen eigene Lernmaterialien von Lehrenden wie von Lernenden produziert werden können. Die Formen können dabei ganz unterschiedlich sein (von einer kompletten Unterrichtsreihe zum Alten Ägypten, entstanden im Rahmen eines Landesprojekts zum Thema Heterogenität und Differenzierung im Fachunterricht am Gymnasium bis hin zu Videos auf Youtube).

Diese Materialien können benutzt, verändert, neu zusammengestellt und weitergegeben werden. So werden sehr vielfältige Zugänge angeboten und die Resonanz der Lernenden auf diese Angebote ist trotz der z.T. wenig professionellen Umsetzung, sehr gut. Und das weit über den eigenen Klassenraum hinaus.

Es wirkt so, als müsse man erst einmal im Thema sein, um zu wissen, wo man freie Bildungsmaterialien finden kann. Wie könnte eine Lösung dieses Problems aussehen?

Tatsächlich erscheint mir die Auffindbarkeit der vielen dezentralen Angebote als ein zentrales Problemfeld. Landeslösungen sind sinnvoll in Bezug auf den Erwerb von Lizenzen für geschütztes Material; für das Sammeln und Bereitstellen von freien Materialien weniger, weil diese nicht landesspezifisch sind und zudem einen hohen Zeit- und Arbeitsaufwand erfordern.

Ein OER-Portal könnte ähnlich aufgebaut sein wie z.B. chefkoch.de: Die Nutzer stellen ihre Materialien zur Verfügung, gesucht wird nach Bewertung, einzelnen Zutaten, redaktionellen Beiträgen oder gezielt nach Rezepten. Auch wenn es natürlich kein „Rezept für guten Unterricht“ gibt und die Metapher keineswegs neu ist, kann sie dennoch als Denkkonzept hilfreich sein, um ein OER-Portalangebot für Lehrende und Lernende (!) möglichst benutzerfreundlich und nicht zu komplex werden zu lassen.

Da die Nutzer aber bei OER nicht nur eigene Rezepte hochladen, sondern auch noch die Zutaten mitliefern, müssen Lehrkräfte einen grundlegenden Überblick über Lizenzmodelle und Nutzungsbedingungen haben. Es ist allerdings ebenso realistisch wie wenig dramatisch, von einer vergleichsweise kleinen Gruppe von Material-„Produzenten“ auszugehen und einer Mehrheit, die die Angebote nur als Rezipienten nutzt. Das ist bei Kochrezepten nicht anders.

Und was ist mit den Schülern? Sie betonen, dass Portalangebote auch für Lernende ausgelegt sein sollten. Wie können sie davon profitieren, dass so etwas wie eine OER-Bewegung entsteht?

Schüler können von OER in mehrfacher Hinsicht profitieren, z.B. für ihr eigenes, selbst organisiertes Lernen, ob nun im Rahmen von Schule oder darüber hinaus. Mit der Verbreitung von OER sind mehr geeignete Materialien auf einfache Weise und kostenfrei zugänglich. Die Kostenfreiheit ist im Übrigens ein kontrovers diskutiertes Merkmal von OER, aber zutreffend für die große Mehrheit der. Die Schüler können außerdem selbst Lernmaterialien für Mitschüler erstellen und diese publizieren. Eine schöne Möglichkeit dazu bieten z.B. die learningapps. Im Unterricht habe ich diese bisher fast ausschließlich dazu verwendet, dass Schüler zum Abschluss eines Themas oder wiederholend eigene Übungen für den Rest der Klasse erstellen, die aber zugleich auch darüber hinaus online für andere Lerngruppen zur Verfügung stehen. Das Erstellen von konkreten Produkten, die zudem genutzt und veröffentlicht werden, kann sehr motivierend sein und ist für die vertiefte Auseinandersetzung mit einem Gegenstand auf jeden Fall gewinnbringend.

Wie sähe Ihre Wunschvision zur Zukunft freier Bildungsmaterialien aus? Was müssen Entscheider, Materialproduzenten, Berichterstatter und Co. ändern, um das Thema mit den Lehrern und nicht an ihnen vorbei zu diskutieren?

Statt einer vagen Vision möchte ich ein konkretes Beispiel aufzeigen, in dem ich ein hohes Potential für OER sehe: In den Bundesländern gibt es verschiedene Institute der Lehrerfort- und weiterbildung. Dort werden regelmäßig Handreichungen von Unterrichtsmaterialien erarbeitet. Diese entstehen in der Dienstzeit durch Mitarbeiter der Institute sowie durch Lehrkräfte in entsprechenden Arbeitsgruppen. Sehr lange wurden diese Publikationen ausschließlich gedruckt an die Schulen verteilt. Mittlerweile werden sie teilweise auch als PDF online zur Verfügung gestellt.

Selbst das geschieht nur teilweise: Das Problem dabei ist, dass auch hier mit geschützten Materialien gearbeitet wird und die Institute die entsprechenden Lizenzen für die eigenen Veröffentlichungen erwerben muss. Im Printbereich ist das möglich. Die Rechte für eine Online-Veröffentlichung sind aber oft zu teuer.

Wie wäre es nun, wenn zunächst einmal für solche Handreichungen das Ziel gesetzt wird, dass diese als OER online veröffentlicht werden und damit vor allem ubiquitär in einem veränderbaren Format verfügbar sind? Wäre die Erstellung von Materialien als OER in den Ländern die Regel, müsste dort nicht mehr bei der einzelnen Handreichung eine gesonderte Klärung stattfinden, sondern OER wäre der Normalfall und die Abweichung davon müsste begründet werden. Dazu ist allerdings ein Umdenken notwendig, sowohl bei den Enscheidern in den Instituten und Ministerien als auch bei den Erstellern der Materialien.

Würden die vielen Handreichungen, die in den Ländern entstehen, den Kollegen nicht nur in gedruckter Form oder als PDF, sondern als bearbeitbare Dateien zur Verfügung stehen, wäre deren Nutzen um ein Vielfaches höher, da die Materialien und Aufgaben sehr einfach an die eigene Schulart, Altersstufe und Lerngruppe angepasst werden könnten. Es sollte nicht unbedingt Ziel, könnte aber ein positiver Nebeneffekt sein, dass auch die Produktion für die Länder kostengünstiger werden könnte, weil man auf die Printversion vielleicht ganz verzichtet und keine Rechte für einzelne Materialien mehr erwerben muss. Die Landesinstitute besitzen seit Jahrzehnten viel Erfahrung darin, professionell Unterrichtsmaterialien zu produzieren. Kommerzielles Interesse verfolgen die Länder mit ihren Angeboten sowieso nicht. Insofern besteht hier ein hohes Potential für den OER-Ansatz.

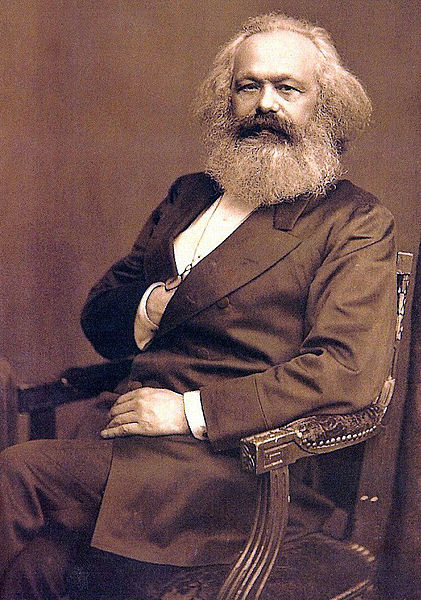

Es bedarf nicht viel Recherche, um festzustellen, dass es sich hierbei nur um einen Bildausschnitt handelt. Das Originalfoto von 1875 sieht so aus und findet sich im Wikipedia-Artikel zu Marx bzw. als Quelle in der Wikimedia:

Es bedarf nicht viel Recherche, um festzustellen, dass es sich hierbei nur um einen Bildausschnitt handelt. Das Originalfoto von 1875 sieht so aus und findet sich im Wikipedia-Artikel zu Marx bzw. als Quelle in der Wikimedia: Nicht nur, dass nicht vermerkt ist, dass es sich um einen Bildausschnitt handelt. Für Historiker ist das ein überaus zweifelhafter Umgang mit Quellen. Wer sich historisches Denken auf die Fahnen schreibt, darf so nicht mit Quellen umgehen.

Nicht nur, dass nicht vermerkt ist, dass es sich um einen Bildausschnitt handelt. Für Historiker ist das ein überaus zweifelhafter Umgang mit Quellen. Wer sich historisches Denken auf die Fahnen schreibt, darf so nicht mit Quellen umgehen. Auch didaktisch erschließt darüber der Sinn dieses Bildes bei dem Artikel nur bedingt. Was können/sollen Lernende an oder mit dem Bild hier lernen? Über eine rein illustrative Funktion geht es nicht hinaus. Das ist allerdings auch in vielen Schulbüchern so. Bei dem gewählten Thema zu Polen hätte man aber auch bei der weit angesetzten Kontextualisierung andere Abbildungen wählen können.

Auch didaktisch erschließt darüber der Sinn dieses Bildes bei dem Artikel nur bedingt. Was können/sollen Lernende an oder mit dem Bild hier lernen? Über eine rein illustrative Funktion geht es nicht hinaus. Das ist allerdings auch in vielen Schulbüchern so. Bei dem gewählten Thema zu Polen hätte man aber auch bei der weit angesetzten Kontextualisierung andere Abbildungen wählen können.